Immer mehr Menschen kämpfen mit zu vielen Kilos. Doch wann wird Übergewicht zur Krankheit? Und ist Adipositas wirklich eine eigenständige Erkrankung oder nur ein Lifestyle-Problem? Die Antwort ist klar: Adipositas ist eine chronische Krankheit, die das Leben stark beeinflussen kann. In diesem Artikel erfährst Du, was genau hinter dem Begriff steckt, wie sich Adipositas und Übergewicht unterscheiden, welche gesundheitlichen Risiken bestehen und was Du tun kannst, um wieder gesund und leichter durchs Leben zu gehen.

Fettleibigkeit Krankheit: Was bedeutet das?

Fettleibigkeit ist kein harmloses Mehrgewicht. Der medizinische Begriff dafür lautet Adipositas, und er beschreibt eine krankhafte Vermehrung des Körperfetts, die mit ernsthaften Gesundheitsrisiken verbunden ist.

Was genau ist Fettleibigkeit?

Fettleibigkeit wird anhand des Body-Mass-Index (BMI) gemessen. Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas. Doch noch wichtiger als die Zahl auf der Waage ist der Anteil und die Verteilung des Körperfetts - vor allem das viszerale Fett im Bauchraum gilt als besonders gesundheitsschädlich.

Warum gilt Fettleibigkeit als Krankheit?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Adipositas seit Jahren als Krankheit ein und nicht nur als Schönheitsmakel oder Zeichen mangelnder Disziplin. Denn Fettleibigkeit entsteht aus einem komplexen Zusammenspiel von Genetik, Umwelt, Stoffwechsel und psychischen Faktoren. Es braucht somit eine medizinische Behandlung wie jede andere chronische Erkrankung auch.

Symptome und Begleiterkrankungen

Zu den häufigsten Folgen zählen Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Fettleber, Gelenkprobleme und Depressionen. Auch das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und bestimmte Krebsarten steigt deutlich an.

Adipositas Krankheit: Wie erkennt man sie?

Adipositas ist nicht nur eine Frage des Gewichts, sondern sie kann körperliche, seelische und soziale Auswirkungen haben und wird deshalb als systemische Krankheit betrachtet.

Diagnosekriterien: Mehr als nur der BMI

Die Diagnose von Adipositas basiert heute auf weit mehr als nur der Berechnung des Body-Mass-Index (BMI). Zwar ist dieser ein erster Anhaltspunkt, doch um die Schwere der Erkrankung, ihre Ursachen und möglichen Folgeprobleme zu erfassen, setzen Ärzt*innen mittlerweile auf ein ganzheitliches Diagnostikmodell.

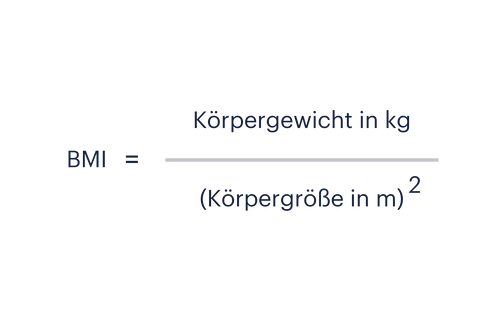

BMI: Der Einstieg, aber nicht die ganze Wahrheit

Der Body-Mass-Index ergibt sich aus der Formel:

Möchtest Du wissen, wie hoch Dein BMI ist, dann gib Dein Gewicht und Deine Körpergröße hier ein:

Taillenumfang

Der Taillenumfang gilt als besonders aussagekräftig, wenn es um die gesundheitlichen Risiken durch viszerales Fett (Bauchfett) geht, unabhängig vom BMI.

Risikogrenzen laut WHO:

- Frauen: > 88 cm → erhöhtes Risiko

- Männer: > 102 cm → erhöhtes Risiko

Taille-Hüft-Verhältnis (WHR)

Noch präziser: Das Taille-Hüft-Verhältnis (Waist-Hip-Ratio).

Mit Hilfe der Waist to Hip Ratio kannst Du Deine individuelle Körperfettverteilung bestimmen.

Grundsätzlich werden zwei Formen der Fettverteilung unterschieden:

1. Die abdominale, stammbetonte, zentrale, androide Form (sogenannte "Apfelform"), die vorwiegend bei Männern gefunden wird und durch Fettvermehrung im Bauchbereich gekennzeichnet ist (Bierbauch).

2. Die gluteal-femorale, hüftbetonte, periphere, gynoide Form (sogenannte "Birnenform"), die vorwiegend bei Frauen vorkommt und durch eine Vermehrung des Fettgewebes im Gesäß-, Hüft- und Oberschenkelbereich charakterisiert ist.

Beim Birnentyp ist der Hüftumfang größer als der Taillenumfang, beim Apfeltyp ist es genau umgekehrt.

Taillenumfang (in cm) geteilt durch den Hüftumfang (in cm)

- Frauen: THV > 0,85 → erhöhtes Risiko

- Männer: THV > 1,0 → erhöhtes Risiko

Diese Werte geben Hinweise auf das Verteilungsmuster des Körperfetts, insbesondere das gefährliche „Apfeltyp“-Fett im Bauchraum, das mit Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Leberproblemen assoziiert ist.

Laut CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sollten Frauen einen Wert unter 0.8 und Männer einen Wert unter 0.9 anstreben.

Stoffwechselwerte und Laborparameter

Neben diesen erwähnten anthropometrischen Maßen spielen Blutwerte eine entscheidende Rolle:

- Nüchtern-Blutzucker & HbA1c: Hinweis auf Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes

- Insulinresistenz (HOMA-Index): Frühwarnzeichen für Stoffwechselstörungen

- Blutfette (Cholesterin, Triglyzeride): Erhöhte Werte deuten auf Fettstoffwechselstörungen hin

- Leberwerte (GPT, GGT): Hinweise auf eine mögliche Fettleber

- CRP (C-reaktives Protein): Entzündungsmarker, erhöht bei chronischer Inflammation durch Übergewicht

Diese Parameter helfen, das individuelle Krankheitsrisiko besser zu bewerten und eine gezielte Therapie einzuleiten.

Körperzusammensetzung (z. B. BIA oder DEXA)

Der BMI unterscheidet nicht zwischen Fettmasse und Muskelmasse. Deshalb wird idealerweise auch die Körperzusammensetzung analysiert, z. B. durch:

- BIA (Bioelektrische Impedanzanalyse): einfaches Verfahren zur Ermittlung von Körperfettanteil, Muskelmasse und Wasseranteil

- DEXA-Scan (Dual-Röntgen-Absorptiometrie): besonders präzise, wird auch zur Diagnose von Osteoporose genutzt

So können auch „schlanke“ Menschen mit hohem Körperfettanteil („normal weight obesity“) identifiziert werden.

Psychosoziale und psychologische Faktoren

Adipositas ist nicht nur eine körperliche Erkrankung, auch psychologische und soziale Aspekte spielen eine Rolle:

- Essverhalten (z. B. emotionales Essen, Binge Eating)

- Depressionen und Angststörungen

- Kindheitserfahrungen, Trauma, Stressverarbeitung

- Lebensumstände, sozioökonomischer Status, Bewegungsmangel

Eine psychologische Begutachtung oder Verhaltenstherapie ist daher häufig ein wichtiger Bestandteil der Diagnosestellung.

Individuelle Risikoprofile und Folgeerkrankungen

Bei der Diagnose Adipositas berücksichtigen Ärzt*innen auch:

- Familiäre Vorbelastung (z. B. Diabetes, Herzinfarkt)

- Bereits vorhandene Begleiterkrankungen

- Medikamenteneinnahme (z. B. Cortison, Antidepressiva)

- Schlafverhalten (z. B. Schlafapnoe)

- Hormonelle Faktoren (z. B. Schilddrüsenfunktion, PCOS)

Diese individuelle Bewertung entscheidet oft darüber, ob die Krankenkasse Therapien wie Medikamente oder Magenverkleinerung bezahlt und wie dringend eine Behandlung eingeleitet wird.

Krankheit Fettleibigkeit: Warum sie nicht unterschätzt werden darf

Die Krankheit Fettleibigkeit entwickelt sich oft schleichend, aber ihre Auswirkungen auf Körper und Seele sind gravierend. Wer die Krankheit nicht ernst nimmt, riskiert Folgeerkrankungen, die das Leben stark einschränken können.

Körperliche Risiken

Fettleibigkeit beeinflusst fast jedes Organsystem: Herz-Kreislauf, Lunge, Leber, Hormonsystem und Bewegungsapparat. Auch die Fruchtbarkeit kann leiden, ebenso wie das Immunsystem.

Psychische Belastung und Stigmatisierung

Viele Betroffene kämpfen nicht nur mit körperlichen Beschwerden, sondern auch mit Scham, Ablehnung und Selbstzweifeln. Diese emotionale Last erschwert zusätzlich den Weg aus der Krankheit, dabei ist gerade dann Unterstützung wichtig.

Vom Übergewicht zur Adipositas und warum eine Unterscheidung wichtig ist

Auch wenn Übergewicht und Adipositas oft in einem Atemzug genannt werden, ist die medizinische Abgrenzung entscheidend, insbesondere, wenn es um die Einschätzung von Risiken und die Wahl der richtigen Therapie geht.

Übergewicht bedeutet, dass das Körpergewicht über dem Normalbereich liegt, aber noch nicht zwangsläufig krankhaft ist. Viele Menschen mit Übergewicht fühlen sich körperlich gesund und haben keine auffälligen Laborwerte oder Beschwerden. Doch das kann sich ändern.

Adipositas hingegen ist eine anerkannte chronische Erkrankung, die nicht nur durch einen höheren BMI definiert ist, sondern auch durch die damit verbundenen gesundheitlichen Komplikationen, etwa ein gestörter Zuckerstoffwechsel, Bluthochdruck oder Gelenkbeschwerden. Der Übergang zwischen Übergewicht und Adipositas ist oft fließend und bleibt häufig zu lange unbemerkt.

Warum das relevant ist?

Weil frühe Veränderungen im Körper oft keine spürbaren Symptome machen, aber bereits den Weg in Richtung Adipositas ebnen. Besonders gefährlich ist das viszerale Fett im Bauchraum, das nicht nur äußerlich sichtbar ist, sondern vor allem im Inneren des Körpers still Entzündungen und Stoffwechselstörungen auslösen kann.

Deshalb ist es so wichtig, nicht nur auf die Waage zu schauen, sondern das Gewicht im Zusammenhang mit Blutwerten, Körperfettverteilung und Begleiterkrankungen zu bewerten. So lassen sich kritische Entwicklungen früh erkennen und gezielt gegensteuern.

Übergewicht Krankheiten: Was kann daraus entstehen?

Auch wenn Übergewicht per Definition noch keine Krankheit ist, kann es der erste Schritt in Richtung Adipositas sein und damit ein entscheidender Risikofaktor für zahlreiche Erkrankungen.

Typische Folgeerkrankungen bei Übergewicht

Schon ab einem BMI von 25 können sich Blutzucker, Cholesterinwerte und Blutdruck verschlechtern. Das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkbeschwerden und bestimmte Krebsarten steigt bereits im Übergewichtsbereich an.

Wann wird Übergewicht gefährlich?

Gefährlich wird es, wenn das Übergewicht dauerhaft bleibt, zunimmt oder mit anderen Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Stress oder schlechter Ernährung einhergeht. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus eine behandlungsbedürftige Erkrankung entwickelt.

Adipositas oder Übergewicht: Wo liegt die Grenze?

Die Begriffe Adipositas und Übergewicht werden oft synonym verwendet, doch medizinisch gibt es klare Unterschiede. Beide bezeichnen ein Zuviel an Körpergewicht, aber mit unterschiedlicher Tragweite.

Der Unterschied im Body Mass Index

- Übergewicht: BMI 25 - 29,9

- Adipositas: BMI ab 30

- Adipositas Grad II: BMI ab 35

- Adipositas Grad III: BMI ab 40

Mit steigendem BMI steigt auch das Risiko für Folgekrankheiten exponentiell.

Warum die Begriffe nicht verwechselt werden sollten

Übergewicht ist ein Warnsignal, Adipositas ist eine Krankheit. Diese Unterscheidung ist wichtig für die medizinische Versorgung, die Erstattung von Therapiekosten und auch für die gesellschaftliche Wahrnehmung.

Adipositas und Übergewicht: Zwei Seiten einer Medaille?

Adipositas und Übergewicht hängen eng zusammen, doch sie unterscheiden sich in ihrer medizinischen Bewertung und in der Therapie. Wer frühzeitig handelt, kann den Übergang zur Krankheit verhindern.

Wie aus Übergewicht Adipositas werden kann

Wenn langfristig mehr Kalorien aufgenommen als verbraucht werden, steigt das Körperfett an. Auch hormonelle Veränderungen, Medikamente oder Schlafmangel können eine Rolle spielen.

Prävention: Was Du tun kannst

Bewegung, ausgewogene Ernährung, Stressmanagement und ausreichend Schlaf. Diese Faktoren helfen, Übergewicht zu stabilisieren oder abzubauen, bevor es zu Adipositas wird. Auch medizinische Beratung kann sinnvoll sein.

Übergewicht und Adipositas: Warum eine Differenzierung wichtig ist

Die Begriffe Übergewicht und Adipositas werden oft gleichgesetzt, aber das kann fatale Folgen haben. Denn wer Adipositas nicht als Krankheit erkennt, verpasst die Chance auf eine gezielte, professionelle Behandlung.

Gesellschaftliche Auswirkungen

Viele Betroffene erhalten keine medizinische Hilfe, weil ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden. Das führt zu Frustration, Isolation und im schlimmsten Fall zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands.

Politische und gesundheitliche Relevanz

In Deutschland gelten über 50 % der Erwachsenen als übergewichtig – etwa ein Viertel ist adipös. Adipositas belastet das Gesundheitssystem stark und sollte auch gesundheitspolitisch als ernstzunehmende chronische Erkrankung behandelt werden.

Ist Übergewicht eine Krankheit?

Die Antwort lautet: Nicht automatisch. Aber Übergewicht kann zur Krankheit werden, vor allem dann, wenn es länger besteht oder sich verschlimmert.

Wann ist medizinisches Eingreifen sinnvoll?

Sobald Folgeerscheinungen auftreten oder das Gewicht trotz eigener Bemühungen weiter steigt, solltest Du ärztlichen Rat einholen. Prävention ist besser als Therapie – vor allem, wenn sich frühzeitig gegensteuern lässt.

Warum es keine Schande ist, Hilfe anzunehmen

Gesundheit ist kein Wettbewerb. Sich Unterstützung zu holen – ob durch Beratung, Programme oder Medikamente. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortung für den eigenen Körper.

Ist Adipositas heilbar?

Diese Frage hören Ärzt*innen häufig und sie ist nicht leicht zu beantworten. Adipositas ist eine chronische, aber behandelbare Erkrankung.

Rückfallrisiko und Langzeitmanagement

Auch nach erfolgreichem Gewichtsverlust kann es zu Rückfällen kommen. Denn der Körper „merkt sich“ das frühere Gewicht. Langfristige Betreuung, Nachsorge und neue Gewohnheiten sind deshalb entscheidend.

Moderne Therapien: Von Verhaltenstraining bis Abnehmspritze

Heute gibt es zahlreiche Behandlungsoptionen: Ernährungsberatung, Bewegungstherapie, Verhaltenstherapie, Medikamente wie GLP-1-Analoga (z. B. Wegovy, Mounjaro, Saxenda) oder in schweren Fällen auch eine Operation.

Fazit: Was ist der Unterschied zwischen Übergewicht und Adipositas?

Die Unterscheidung ist medizinisch wichtig, denn sie entscheidet über Behandlung, Kostenerstattung und Risikoabschätzung.

- Übergewicht = leicht erhöhtes Gewicht (BMI 25 - 29,9)

- Adipositas = krankhaft erhöhtes Gewicht (ab BMI 30), oft mit Folgeerkrankungen

Während Übergewicht oft durch Lebensstiländerung gut behandelbar ist, braucht Adipositas häufig eine multimodale Therapie, mit Unterstützung durch Ärztinnen, Psychologinnen und Ernährungsexpert*innen.

Adipositas ist eine Krankheit, die ernst genommen werden muss, von Betroffenen, von Ärzt*innen, von der Gesellschaft. Es geht nicht um Schuld oder Disziplin, sondern um ein gesundheitliches Problem mit klaren medizinischen Lösungen.

Wenn Du betroffen bist oder jemanden kennst: Du bist nicht allein. Je früher Du Hilfe suchst, desto besser kannst Du Deine Lebensqualität zurückgewinnen und langfristig gesünder leben.

Quellen: